SI Urban 1/2025, Stadt

Autonome Seilbahnen als Chance für Betreiber und Mitarbeiter

SI Urban: Herr Salzmann, warum sollten sich urbane Verkehrsbetriebe mit dem autonomen Betrieb von Seilbahnen auseinandersetzen?

Stephan Salzmann: Urbane Seilbahnen haben meist viele Stationen, entsprechend hoch ist der Bedarf an fachkundigem Personal. Doch dieses ist rar, insbesondere in Städten, die noch keine Erfahrung mit Seilbahnen haben. Bereits heute – aber auch in Zukunft – werden wir nicht mehr jede Station mit der entsprechenden Anzahl ausgebildeter Bediensteter besetzen können.

Andererseits müssen wir die Fachkräfte, die wir gewinnen konnten, an der Stange halten. Betriebsleiter und Maschinisten sind top ausgebildete Leute, die ihre Kompetenz auch anwenden möchten. Im Alltag sind sie – zumindest bei modernen Bahnen – oft unterfordert, müssen im Störungsfall aber sofort fachkundig agieren. Und das in einer Zeit, in der jeder einen erfüllenden Beruf möchte.

Stephan Salzmann

Geschäftsführer, Salzmann Ingenieure ZT GmbH

Dipl.Ing. Stephan Salzmann hat nach einer technischen Ausbildung zum Maschinenbau-Ingenieur in der HTL Bregenz das Studium Maschinenbau-Verkehrstechnik an der TU Wien absolviert. Seit 1995 ist Stephan Salzmann Geschäftsführer des Planungsunternehmens Salzmann Ingenieure und hat seither über 200 Seilbahnprojekte über alle Projektphasen betreut. Zu der langjährigen Erfahrung aus den alpinen Seilbahnprojekten sind seit 2022 konkrete Erfahrungen in der Umsetzung internationaler urbaner Seilbahnprojekte (zum Beispiel in Varanasi, Indien) hinzugekommen.

Es geht also in erster Linie gar nicht um die finanziellen Vorteile des bedienerlosen Betriebs?

Nicht unbedingt, wobei dies selbstverständlich auch ein wichtiger Faktor ist. Nehmen wir eine Seilbahn mit 4.000 bis 8.000 Betriebsstunden im Jahr.

Über deren Lebensdauer von 40 Jahren kostet uns ein Mitarbeiter rund sechs bis acht Millionen Euro. Diese Ersparnis refinanziert einen Großteil der Maßnahmen zum autonomen Betrieb.

Das ist nicht nur für große Seilbahnnetze mit hohen Personalkosten interessant, sondern auch für kleine Seilbahnlinien, wo der Fachkräftemangel oft besonders schlagend wird. Der autonome Betrieb kann dem Betriebsleiter aus dem Dilemma helfen, die Betriebsvorschrift mit immer weniger Personal erfüllen zu müssen.

Wie kann die Technik Mitarbeiter ersetzen?

Prinzipiell bei allen Aufgaben, die von Sensorik und Fernsteuerung erledigt werden können – wie z.B. die Überwachung der Ein- und Ausstiege. Wir müssen aber beachten:

Der Stationsbedienstete kontrolliert üblicherweise nicht nur den reinen Bahnbetrieb, sondern auch die Stationen an sich mit Zu- und Abgängen, Rolltreppen, Aufzügen, Kartenlesern etc. Zudem ist er bei Brandalarm gefordert. All diese Aufgaben müssen durch Gebäudeautomationssysteme übernommen werden.

Bei Problemen und Notfällen braucht es dagegen weiterhin den Menschen, ob als mobile Eingreiftruppe mit Sitz in einer Zentrale oder als stationierten Maschinisten, der mehrere benachbarte Stationen in der Verantwortung hat. Hier können die Seilbahner wieder ihre Kompetenz ausspielen, was sicher zur Zufriedenheit am Arbeitsplatz beiträgt.

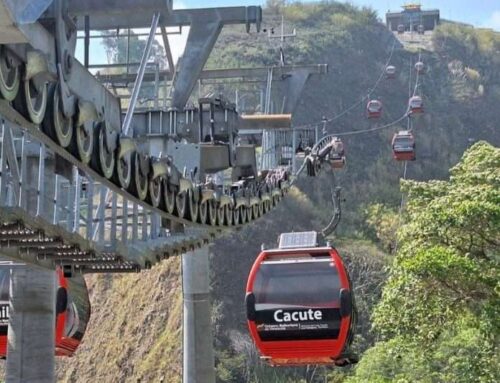

Beispiel Einseilumlaufbahn

Autonomer Seilbahnbetrieb am Rosskopf (Italien).

Inwieweit muss der Fahrgast beim Zu- und Ausstieg betreut werden?

Im urbanen Betrieb haben wir viele ungeübte Nutzer, umso wichtiger sind entsprechende Bahnsteig- und Türlösungen. Hier ist es sogar so, dass autonome Seilbahnen oft sicherer sind: Mit den dann vorgeschriebenen baulichen und technischen Maßnahmen wird verhindert, dass Fahrgäste in die Fahrgrube fallen oder zu spät einsteigen.

Welches Risiko bergen Seilbahnen ohne Stationspersonal?

Bei autonomen Seilbahnen trifft der Gast nicht mehr automatisch auf einen Mitarbeiter. Das könnte als Verschlechterung der Servicequalität empfunden werden. Deshalb werden wir, neben den ohnedies notwendigen Kommunikationseinrichtungen, an neuralgischen Punkten Service-Mitarbeiter benötigen.

Beispiel Pendelbahn:

Autonomer Betrieb in Zermatt-Furi (Schweiz).

Sicherheitsbedenken haben Sie keine?

Nein, mittels Splitscreen ist der Seilbahner in der Zentrale sofort über Unregelmäßigkeiten informiert und kann von der Ferne eingreifen. Bei störungsfreiem Betrieb muss er die Bereiche aber nicht ständig überwachen.

Gilt es lokal Probleme zu beheben oder die Anlage sogar zu räumen, müssen mobile Einsatzteams, beispielsweise in Österreich, innerhalb von fünf bis zehn Minuten vor Ort sein. Die gesetzlich vorgeschriebenen Zeiträume für die Räumung werden so eingehalten. Zudem kann der Maschinist in der Zentrale bereits auf Fehlersuche gehen, während sein Kollege noch unterwegs ist.

Wie schätzen Sie die Akzeptanz bei den Betreibern ein?

Die Betriebsleiter und Maschinisten müssen sich den autonomen Betrieb in der Praxis ansehen, dann werden sie das Konzept akzeptieren. Aktuell baden ja die Mitarbeiter den Fachkräftemangel aus.

Meine Erfahrung: Hat das Betriebsteam den Nutzen der Technik erkannt, freut es sich einerseits über die Entlastung, andererseits über mehr spannende und erfüllende Aufgaben.

So bin ich zuversichtlich, dass wir langfristig einen Großteil der neu errichteten urbanen Seilbahnen autonom betreiben werden!